- Mob:

- 18263949788

- Add:

- 中国·山东

山东大店庄氏溯源分支

据唐代林宝《元和姓纂》记载:“庄姓,出于芈姓,楚庄王之后,以谥为姓。”《史记·楚世家》记载:“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。”高阳的五世孙“陆终生子六人……六曰季连,芈姓,楚其后也”。楚国之军事统帅称“敖”,“敖” 封王者称“熊”。《史记·楚世家》记载:“周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊。”“其子曰熊丽;熊丽生熊狂,熊狂生熊绎;熊绎当周成王之时,举文武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳,”是为楚始王。楚始王经过筚路蓝缕的岁月,逐步发展楚国的事业, 成为春秋、战国时期“五霸”“七雄”之一。楚始王第 16 代孙芈侣(又作芈旅),在位 22 年,卒于公元前 591 年,谥号“庄王”。楚庄王的后裔以“庄”为姓,始有庄姓。

史书记载,楚庄王的嫡系子孙共 15 代,出 22 位国君,无一人以“庄”为姓。楚庄王殁后二百余年,战国时期哲学家庄周(约公元前 369年——公元前 286 年)率先以“庄”为姓。按“最先得姓的祖先为始祖”(《辞海》),庄周为庄氏始祖。楚庄王和黄帝,则分别为庄氏鼻祖和远祖。

《史记·老子韩非列传》:“庄子者,蒙人也。名周。周尝为蒙漆园吏。” 据近年深圳庄佐京编修的《中华庄氏族谱》资料:“庄子之裔孙散居汉江,立天水为堂号;中原迁居浙江会稽和江苏、山东、东海之裔孙也以会稽、东海为堂号。”从中可大体了解大店庄氏先祖在东海郡以前之播迁。

大店最早何时有庄姓居住?

据《重修莒志》记载:“大店西门里,旧有兴福寺,墙嵌金大定四年(1164)度僧牒刻石,碑阴有施主姓名。古郡村有庄![]() (在莒南几个姓氏的族谱序文中也有此字:品字形结构,上边一个‘十’字,左下一个‘土’字,右下的‘又’字,是重文符号,表示两个‘土’字并列。此字是‘卋’的一种写法,古同‘世’。——本书编著者)、庄洪,则庄氏之在莒南,自金以前矣。”经查,他们的后裔在清初修谱时就已失考。

(在莒南几个姓氏的族谱序文中也有此字:品字形结构,上边一个‘十’字,左下一个‘土’字,右下的‘又’字,是重文符号,表示两个‘土’字并列。此字是‘卋’的一种写法,古同‘世’。——本书编著者)、庄洪,则庄氏之在莒南,自金以前矣。”经查,他们的后裔在清初修谱时就已失考。

先祖何时自江南迁莒?

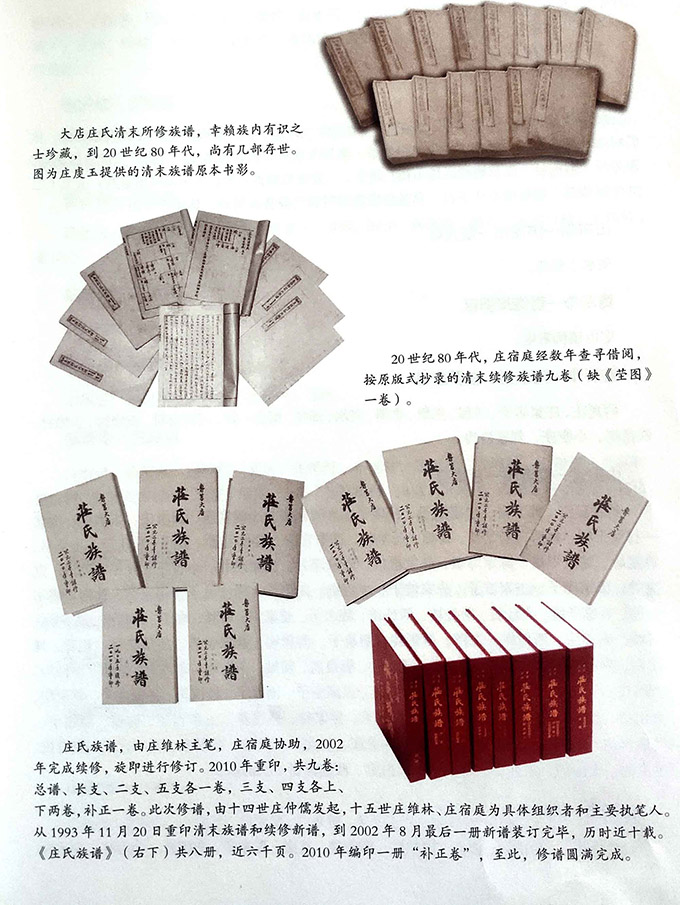

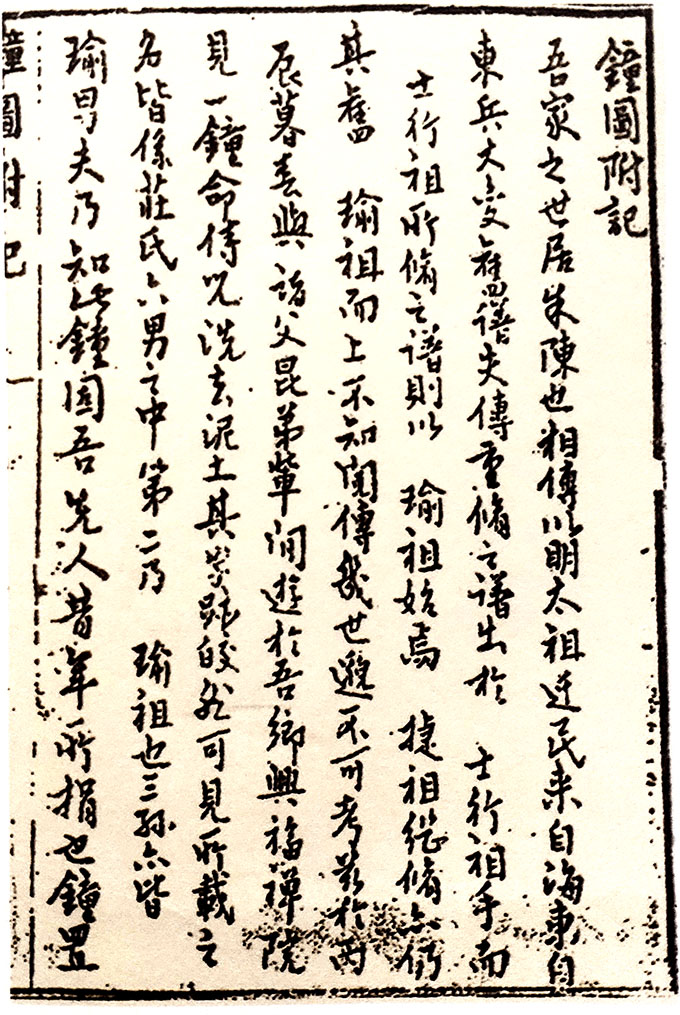

一个家族的迁徙,记载最准确的是族谱。我大店庄氏明代族谱毁于兵火,现存最早的族谱是清顺治十八年(1661)始修,经五次续修,到光绪三十一年(1905)再次进行续修、宣统二年(1910)完成的族谱。关于先祖迁莒时间的记载:一说是“明初自江南迁莒”;稍具体些的记载是:“吾家之世居朱陈也,相传以明太祖迁民来自海东。”几经考查,都没有确切的时间。

近日查到网上资料《明朝早期移民迁出迁入对照表》:“史书有确切记载,明朝早期迁民活动达 18 次之多,其中洪武年间 10 次……洪武二十一年往山东临清,二十二年往山东东昌,先后两次迁民;二十二年还从沁州往山东迁去自愿应募屯田者,二十五年又往山东迁民。往山东迁民共 4 次。”(籍秀灵整理)

网上另一份资料《洪武移民山东知多少》,第一部分“前言”写道:“明朝初期的移民,主要目的是安抚元末群雄的降兵、降民、蒙古官兵与塞外边民,迨至洪武后期则是尽快恢复农村经济,促进社会繁荣,以达到稳固政权的目的。这两种移民政策虽都是迁入山东,就《明太祖实录》的载,往山东真正规模性的移民是洪武二十一年(1388)才展开。第四部分是“青州府人口的对流”,其中,“青州南区”记载:“此地区洪武年间的人口迁入,莒州(今山东莒县)是一个特别之区:元末至正十七年(1357)的大疫,导致洪武年间的土著人口大量减少,约为总数的百分之三十五,创造了外地移民迁入的条件。青州南部其他县,沂源、沂水、沂南、蒙阴四县与莒县的移民情况有三个不同之处:一是土著人口比莒县大许多;二是江苏海州的移民数量少莒县很多,主要来自山西;三是出现来自河北枣强的新移民群体。青州南部的移民人口约20万,海州籍约6万,山西籍约9万,枣强籍约为3万。”(上传时间:2014年5月16日 百度)

从上面的资料可知,明洪武年间往山东真正规模性移民,是洪武二十一年(1388)才展开,至洪武二十五年(1392),往山东移民共4次,海州籍(先祖祖籍)约6万。据此,先祖迁莒,应该是洪武初期往山东“规模性移民”期间:洪武二十一年(1388)至洪武二十五年(1392)之间。

迁莒之始祖为何人?

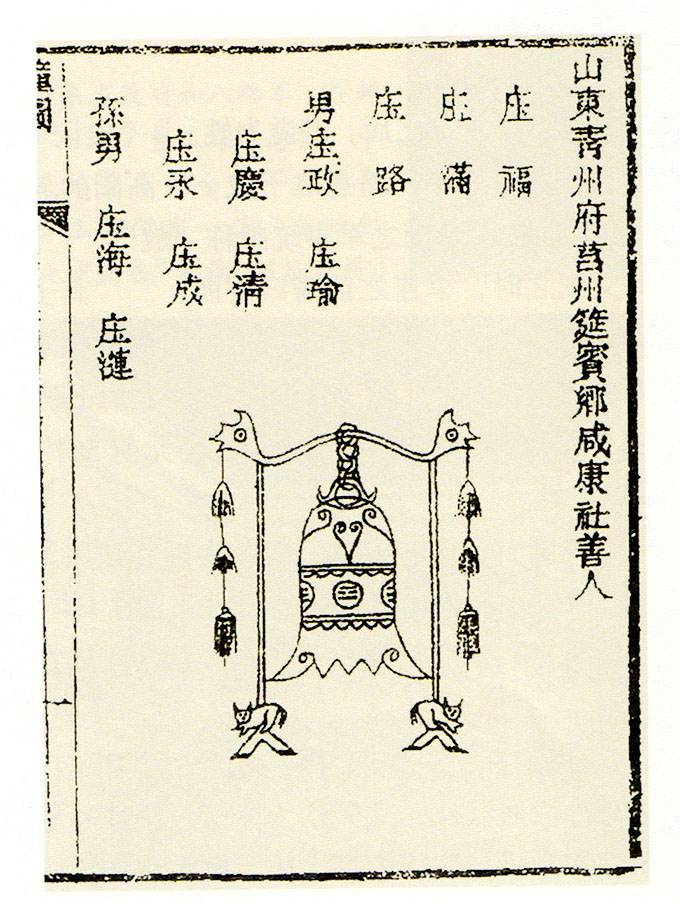

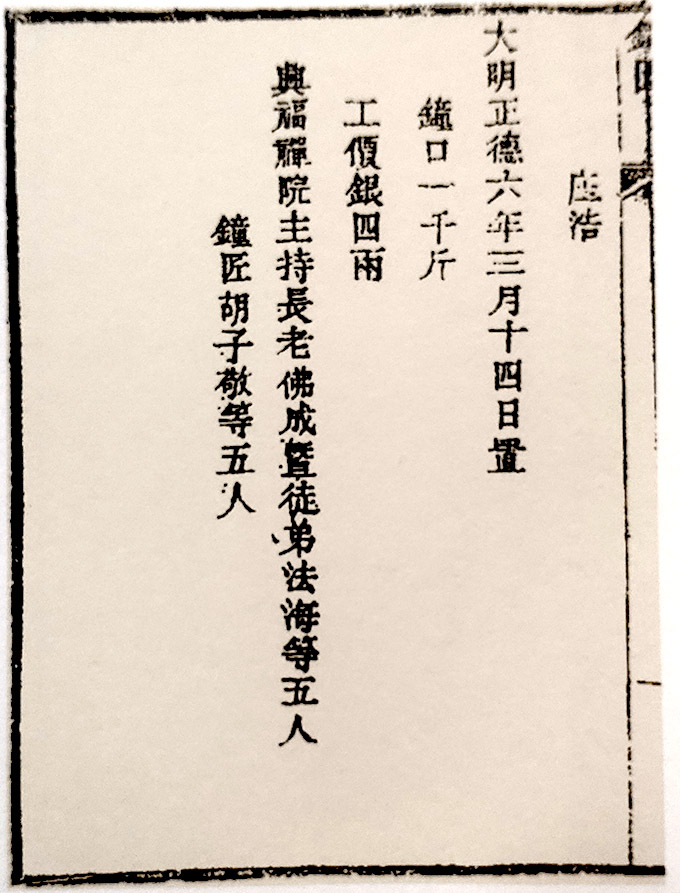

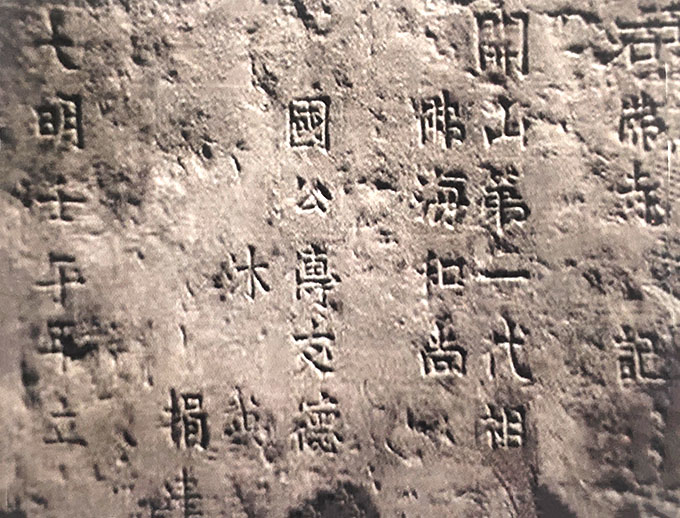

族谱没有明确记载。第一次修谱时在清顺治十八年(1661),根据墓碑所记,坟茔可考,以庄瑜为始迁祖。时隔76年,乾隆元年(1736)九世庄保泰在大店兴福禅院发现一千斤铁钟。此钟铸于明正德六年(1511)三月十四日,铭文所载之施主,皆为庄氏:上列“庄福、庄满、庄路;男庄政、庄瑜、庄庆、庄清、庄永、庄成;孙男庄海、庄涟、庄浩”,知为庄氏先人昔年所赠。根据铭文所记,才知庄瑜之上还有庄福、庄满、庄路兄弟三人,下有儿孙两代。“按钟图男孙之众,福祖当年约六旬有奇。福祖之生,非正统即景泰年间;正统至洪武仅五十八年,景泰至洪武有七十三年,其居朱陈也,非三世即四世矣……揣之于时,度之以理,其来自洪武初年可知矣”(《钟图附记》)。以上说明,庄福迁莒时上面最少还有一代人。

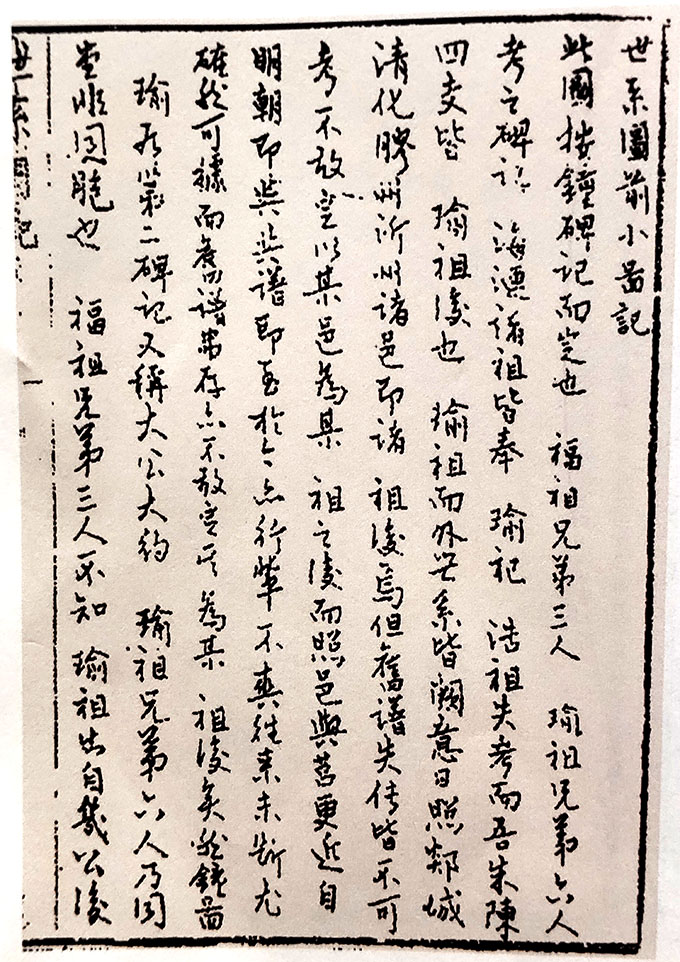

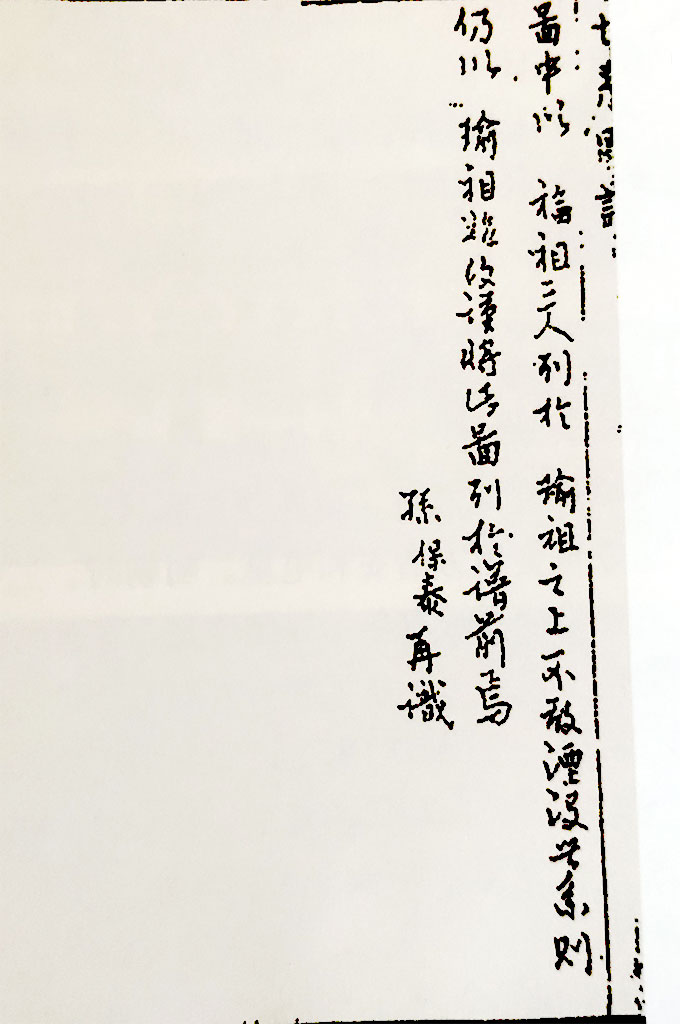

庄保泰绘下《钟图》,写出《钟图附记》和《世系图前小图记》。

根据《世系图前小图记》:“此图钟碑所记也。福祖兄弟三人,瑜祖兄弟六人,考之碑记,海涟浩祖皆奉瑜祀,浩祖失考,而朱陈四支皆瑜祖后也,瑜祖而外,世系皆阙。意日照、郯城、清化、胶州、沂州诸邑,即诸祖后焉。但旧谱失传,皆不可考,不敢定以某邑为某祖之后。而照邑与莒更近,自明朝即与共谱,即至于今亦行辈不爽,往来未断,尤确然可据,而旧谱弗存,而不敢定其为某祖后矣。然钟图瑜居第二,碑记又称大公,大约瑜祖兄弟六人,乃同堂非同胞也。福祖兄弟三人,不知瑜祖出自几公后。图中以福祖三人并列于瑜祖之上,不敢湮没,故世系则仍以瑜祖始。故谨将此图列于谱前焉。”

此后五次修谱,均以钟图为依据,庄福三人列于上,始祖庄瑜,二世分五支:海、涟、浩、秀、伸;三支浩失考(1993年续修族谱,浩祖后裔已归宗)。

二世浩祖后裔归宗考证

瑜祖后二世三公浩祖,清末族谱名下注“失考”。1993年续修族谱,经多方考查,赣榆庄留赞村庄氏,沂水后南社村庄氏,蒙阴王云峪村庄氏,皆为大店庄氏一世瑜祖后裔。

后南社现存家谱,修于1931年,十五世庄子丰(莒县城西三十里庄家围子人)作序,载:吾庄氏者原籍海东,始迁于莒,自明时嘉靖年间浩祖自莒复迁于沂水南乡南社村。“相传浩祖与华氏为婚,即附姓华氏。”“至润祖复姓,仍归本宗。”

留赞村庄氏现存最早之家谱,修于清光绪三十二年(与大店庄氏清末修谱同一时间),载:“尝思吾家之原籍也在海东,吾家之世居也在朱陈。相传明太祖迁民来自海东,自东兵大变,卜居于山东莒邑朱陈村,始知吾始祖瑜公也,生子五人:海、涟、浩、秀、伸,皆二世祖也。海涟诸祖居朱陈村一带……惟吾二世祖浩公复回迁江南赣邑,卜居留赞村也。”在留赞村,世代相传,明朝嘉靖年间,浩祖在兖州府衙门任职,弃官不做,为避免累及亲属,只身至祖籍赣榆留赞村定居,夫人华氏携子返回沂水父籍。后,浩祖在留赞村娶朱氏,生子济、浚、湛、汉。深知仕途险恶,居宅命名“守耕堂”,严督子孙耕读,再未回莒。坟茔在留赞村墓园,世世代代岁时拜祭。后南社和留赞村族人,上次修谱均已续入浩祖名下。

在蒙阴县南竹园联城一带相传,浩祖夫人携二子由兖州回父籍,行至蒙阴境内遇匪,慌乱中一子走失,遍寻未果。后由当地村民收养,知其庄姓名礼,改名“礼志”;“礼”应为“澧”,与“润”同一部首。澧祖在南竹园村娶妻生子希顺,迁居联城乡王去峪村。2010年后裔续于浩祖名下,纳入前谱《补正卷》。2025年3月,在蒙阴县庄氏族人处,发现他们世代传承的大店十二世庄予检乡试中式试卷及履历刻印件,和十四世庄陔兰会试中式履历,也可证明确为大店庄氏一脉。

另有几处族人,经考证亦为浩祖后裔,均附短文说明原委,续入本谱。

近来有网上资料:《鲁王后裔今安在》,是有关兖州朱氏近年修谱之事。朱氏为明朝皇族,明朝末年,社会动荡,在端王之乱中,鲁王府遭到抄家灭族的浩劫,在兖州的鲁王后裔和其他相关人员四散奔逃。文章中有一段文字是在台湾的朱氏写给兖州朱氏的信,其中有几句是:“远世之功过褒贬史册可考,近世我兖州东关朱氏亦有不少着墨之处”。文章中还提到康福、康禄、康齐、康颐、庄浩、庄昱、遇祯、遇机、遇才等多人。发布此文者是朱玉生、朱本峰、朱本技。说明浩祖曾在鲁王府任职,时间是明朝嘉靖年间(1523—1565年),浩祖三四十岁。原来传说浩祖是在“兖州府衙门”当差弃官不做,外逃避祸。这个“衙门”应该是“兖州鲁王府”,说明浩祖遭遇抄家灭族之祸,只能潜逃,造成“失考”。

根据上文,福祖兄弟三人,瑜祖兄弟六人:政、瑜、庆、清、永、成。考之碑记,海、涟诺祖皆奉瑜祀,瑜祖而外,世系皆缺失。2019年7月 18日,杜志有撰文《“屯堡百村之时家屯》:“时家屯,据明代普定卫(今安顺)屯堡分布图标志,始建于明朝洪武初年,时属普定卫奠安里(今二铺村)转地。”据明代有关资料考证,庄、杜二姓入黔好祖乃庄成、杜泰。庄成,山东青州府莒州人,杜泰北直隶保安州人。二公早年人伍,随朱元璋领导的起义军东征西讨,屡立战功。明朝建立:论功行赏,庄成、杜泰得授指挥使之职。

洪武十四年(1381),盘踞云南的元梁王反。平定叛乱时,庄成、杜泰奉命征战抵达普定卫。攻克普定卫后,安陆候吴复奉旨于洪武十四年十二月二十日动工,建筑城池,洪武十五年闰二月十七日竣工。后,庄成、杜泰奉命率部于普定卫之东大门奠定里(今二铺村)屯田驻守。辖地即今七眼桥镇所辖区域。庄成、杜泰在今大桥边共建房屋一栋,与其眷属同住,取名“时家屯”,其地非常隐蔽,很难被发现。时,指当时;屯,即屯兵,寓亦兵亦农之意。两人在四周村寨驻兵、存粮,以备急需。

庄、杜二人共同兴建石佛寺于狮口之处。颍国公傅友德、沐英乃庄、杜上级,闻讯后捐资甚巨,故里有傅、沐二公捐银碑一通以记其事(此碑由安顺市文物局收藏),给庄、杜二姓征南入黔提供了历史依据。

明朝有律规定,指挥使之职属世袭,即每一代均有一成年男性袭职,从事军旅生涯,余者居家负责地方治安和屯垦。明朝时,二公约有八九代后人随时奉命调遣,征战四方。

历经明清数百年的繁衍生息,清朝的杜朝陞、庄琦(文林郎),杜玢、杜琎、杜瑣(庠生),杜荣任(采芹)、庄风来七人均有碑记……

目前,贵州省时家屯庄氏与大店庄氏已建立联系。

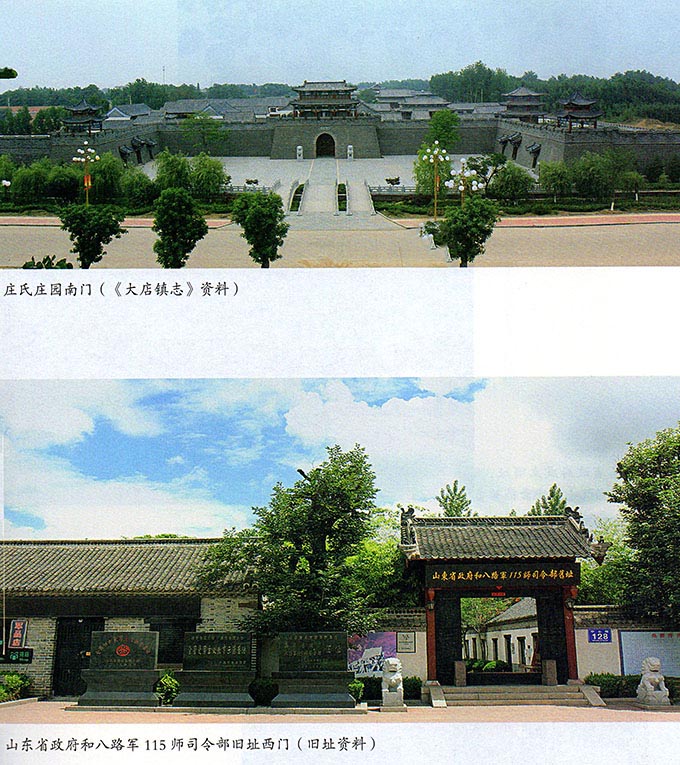

大店庄氏在清代的最后一次修谱,开始于光绪三十一年(1905),历时四年完成,载庄瑜以下至 18 代,除世居大店者外,分布于本县、邻县及江苏、河北、陕西、辽宁等省近 400个村镇。时隔 90余年,2000年大店庄氏完成续修族谱,载庄瑜以下至22代,人口7万余。长支庄海后裔白主要分居于林后村、西北庄村和莒县中泉村一带;二支庄涟之后住涝坡镇一带其中庄日烈在清朝中期曾在辽宁任职,其次子庄在乾去昌图县金家屯落籍,《重修莒志》记载后人改姓严;三支庄浩后裔原失考,经查沂水后南社村和江苏赣榆区塔山镇庄留村一带庄氏为三支庄浩后裔,1993 年续入续修之族谱;四支庄秀后裔人数最多,主要在大店镇河湾街疃、庄家埠墩,莒县洙流、庄家围子一带;五支庄伸后人住大店镇汲家庄子和莒县庄家洪沟及兰陵县兴明镇等村镇。初步统计,族人分布于全国 400 多个村镇和城市,日本、新加坡美国、加拿大等国也有大店庄氏族人移居。

大店庄氏,以庄瑜为始迁祖。按明正德六年(1511)兴福禅院铁钟铭文记载,庄瑜以上尚有庄福兄弟三人。庄瑜为庄子后裔第多少代,尚无资料可查,只能按族谱所载和推断确定。清代,第一次修谱, 时在顺治十八年(1661),至 2000年完成续修族谱,载始迁祖庄瑜及以下共 22 代。

在今临沂、日照两市辖区内的庄氏,除庄瑜后裔,还有其他支系庄氏。据沂南庄家村和费县诸满庄氏族谱记载:“原籍海东村,迁莒未几,复迁兰邑孝感乡北郑王庄,即今家村是也。”光绪戊戌科进士诸满村人庄清吉会试中式朱卷履历部分记载:“始祖龙,明中后叶自兰山迁居费县。”甲辰科大店进士庄陔兰会试中式墨卷履历部分则将庄清吉、庄清申、庄清渠列人“三从兄弟”,说明他们虽未同谱,但同为大店庄氏第 14 世,庄子第 73代后裔。据平邑地方镇下坡村庄氏族谱记载:“始祖梁柱,金大定年间由莒之朱陈店迁居平邑分住于地方、下坡等 40 余个村镇和城市。”现已传至第 21世,其中有进士1人、举人4人未列入大店庄氏族人分布和功名录。大店庄氏按世次确定辈分,如下坡16 世“庆”字辈和大店 16 世“惠”字辈同辈,同为庄子 75 代后裔。还有日照涛雒庄氏,据庄保泰在乾隆元年(1736)所写《世系图前小图记》记载,其原与大店同谱,因明代族谱毁于兵火,清初大店修谱以庄瑜为始祖,涛雒庄氏便无法与之同谱,然两地庄氏世次一致,且往来不断,证明两地庄氏同为海东村迁来之一脉。近年大店续修族谱,他们无法人谱,本支亦未修谱。对照世次确定辈分,涛雒庄氏 17世“光”字辈与大店 17 世“虔”字辈同辈,同为庄子 76 代裔。在日照,还有碑廓、双疃、接官亭等村庄氏,属于20世纪从莒南团林、文疃等村迁去者已人大店新谱。

《总修家谱原序》是庄捷在清康熙四十七年(1708)十月,于大店庄氏第二次修谱时新写。据庄保泰《钟图附记》《世系图前小图记》所载,大店庄氏以庄瑜为始迁祖。庄捷应为第七世。