- Mob:

- 18263949788

- Add:

- 中国·山东

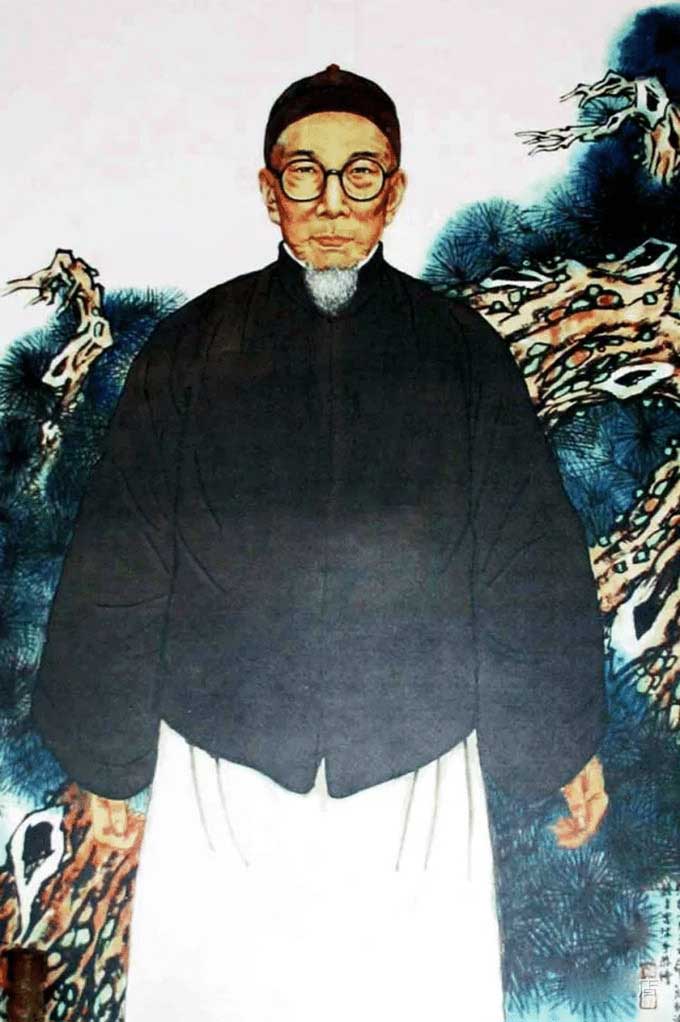

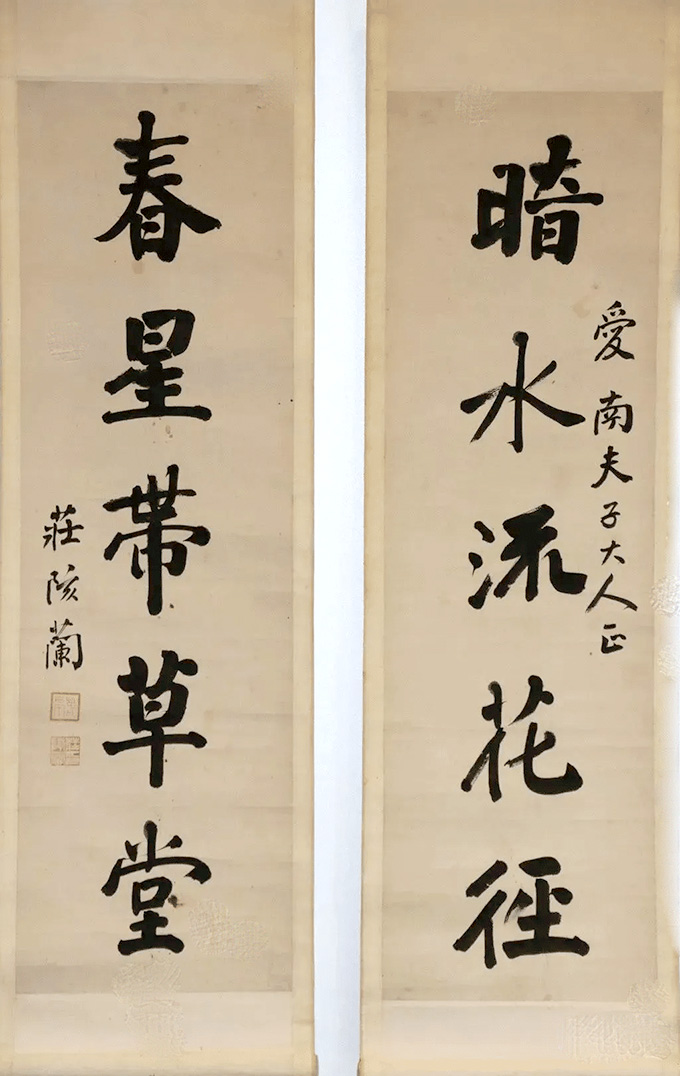

庄陔兰在日本法政大学参加同盟会,一九○八年回国,任山东巡抚孙宝琦的秘书,在辛亥革命中,与同山东支部成员一起,促使孙宝琦宣布山东独立,与清政府脱离关系。后庄陔兰当选山东省议会议长,第二届国会参议院议员。在五四运动期间,庄陔兰为运动取得胜利做出了重要贡献。一九三六年受聘为孔子第代嫡裔孔德成的国学老师。一九四六年庄陔兰在孔府逝世,葬于孔府园林。

清光绪三十年(1904)初夏的一个夜晚,山东莒州大店镇街边的一个商铺里,一帮人正 在打麻将,他们是商铺主人庄廷璐和伙计们。打完一局再抓牌,庄廷璐抓完看看,突然起身 离去,再没回来。伙计们看了他抓到的牌,都很吃惊,因为四个红“中”全在他这里。这样 的好手气,是牌桌上少见的。有人说:“等着看吧,双榴堂要来好事了。”

这是1990年春天我在大店镇采访,当时已经87岁的王晓六先生亲口向我讲的。他生在 大店,是个离休干部,当年在居业堂当过掌柜,祖上在双榴堂当过掌柜。那天他和另外几位 老人向我讲了好多大店故事,让我记了半本笔记。王晓六说,那天庄廷璐回到家里,向他爹 庄应宸说了他抓到的牌,庄应宸点点头道:“可能是阿兰夺魁了。”他的孙子阿兰去北京参 加会试,估计此时已经发榜。

进士榜上题名,成为天子门生,这是庄氏子孙几百年来前赴后继的奋斗目标。庄氏自明 朝初年由东海郡海东村(今连云港市云台山北)迁来,耕读传家,渐渐兴旺,万历年间出了 个进士庄谦,官至陕西巡按,激励了一代又一代的庄氏后人刻苦读书。庄氏一位先祖这样讲 读书之用:“譬诸一身,财者肉也,地者骨也,而读书则气脉也;有骨肉而无气脉,人胡以生?”正因为看重了这个“气脉”。庄氏家族考取功名者层出不穷,到庄阿兰赶考前夕,进 士已有7位,举人20多位,获其他功名者难以胜数。庄氏家业也继续扩大,土地总量达6万亩, 为鲁南首富。在大店镇,凡是好样的人家都有堂号,以避免别人直呼其名,也显示其尊贵, 庄家的堂号多达250多个,有名的堂号72个。堂号之间一直暗中较劲,看谁家的地多;看谁家门前竖的旗杆多,因为一根旗杆就代表一份功名。强恕堂的庄瑶,嘉庆二十二年(1817) 中进士,与林则徐同年,曾任工部都水司主事、湖北荆宜施兵备道等官职,他家门前竖的旗 杆后来有7根之多,让无数人景仰赞叹。

庄阿兰参加会试,肩负着他家四代人的期望。他曾祖父庄恩植,道光甲午科举人,曾任 单县教谕;他祖父庄应宸是附贡生,虽然是秀才中的佼佼者,却没能中举。庄应宸不甘心,一心想让祖坟再冒青烟。懂《周易》、擅医术、会相面的他,有一天去下河村查看庄稼长势怎样,发现一位到地里送饭的女子长相非凡,断定她能生贵子,回来便托人提亲,让女子成为他的儿媳妇。他儿子庄廷璐考上秀才,却也止步于乡试,便潜心研究医术,给人免费看病。庄廷璐娶了下河村这位女子,于同治十一年(1872)正月二十一日生下儿子阿兰,庄应宸、庄廷璐父子把门前再竖旗杆的希望寄托在阿兰身上,在他5岁时送入家塾读书,对他严格要求,悉心指导。有一次阿兰写了文章,父亲看过后说他“撸了叶子”,意思是有的地方抄了古书,用竹竿将他揍了一顿。阿兰觉得委屈,没去吃晚饭。爷爷没见大孙子,就喊:“兰,怎么不来吃饭?”阿兰过来说了挨揍的事,爷爷让他拿来文章看看,说这是引文,不是抄,把儿子训了一通。他家还为阿兰先后聘了好几位学问超群的业师,给予优厚待遇,让他们不遗余力传道授业。阿兰不负厚望,学业早成,15岁就在沂州府中了秀才,26岁考上拔贡,放乐安县(今广饶县)训导。他在任上朝乾夕惕,刻苦攻读,去年中举,今年又去参加会试。前些天,庄廷璐已接到阿兰家书,称从潍县启程,走了23天到达北京,三月初八进场,闰三月出榜,殿试约在四月下旬。不知为何,现在等到五月底了还没有消息。庄廷璐心想:今晚打牌抓到所有的红“中”,难道要来喜报?

第二天,果然有一匹大马从北方飞奔而来,马背上是一位报喜差役。到了大店镇,寻至双榴堂,此时院中石榴花火红耀眼,报喜者展开皇榜高喊:庄陔兰中二甲第十四名进士,钦点翰林院庶吉士。爷爷一听,说出俩字:“白搭!”他觉得孙子没中状元,有点遗憾。而家里其他人不胜欣喜,庄廷璐将早已准备好的一大包赏银给了报喜者。人们奔走相告,整个大店镇沸腾起来,上门道喜、看热闹者满街满巷。读过书的人都知道,翰林院是皇帝身边的人才库,“非进士不入翰林院,非翰林不入内阁”,成为翰林,前程远大。

去赶考的是庄阿兰,报喜人报的是“庄陔兰”,这里面有故事。因为他祖父、父亲两代都是独子,父亲生下他,为求“好养”,就按照当地风俗给他起了个女孩名字“阿兰”。当地人传说,这名字让皇上给改了。会试结束后,主考官把成绩优异者名单呈送皇上审阅,光绪帝看到阿兰,想到这是慈禧太后的小名,便提笔将“阿”改成“陔”。陔,指靠近台阶下边的地方,还指田间土埂。《昭明文选》中有束皙的诗句“循彼南陔,言采其兰,眷恋庭闱,心不遑安”,意思是循陔以采香草,将以供养父母,所以古人以“陔兰”敬称他人子孙。光绪帝此时使用“陔兰”一词,说明他学问深厚。

报喜人走后,双榴堂前的旗杆很快竖起。在红石叠起的基座上,竖两块青石作旗杆夹,抱一根三丈高的旗杆。旗杆上方有两个旗斗,顶端挂一面锦旗,上面绣着“进士出身”四个大字和“甲辰恩科殿试二甲第十四名”等小字。甲辰科会试本属三年一次的正科,但为庆贺慈禧太后七十大寿,改称恩科,意思是太后降恩,让天下举子进京会试。

我见过庄陔兰会试中式墨卷影印件,上面写着:

乡试中式第三十一名

会试中式第七十一名

殿试一等第十七名

殿试二甲第十四名

朝考一等第十八名

钦点翰林院庶吉士

我十年前去北京孔庙游览,在森森古柏间看到黑压压的198块进士题名碑,刻录着元明清三朝51624位进士的姓名、籍贯以及他们的名次,心中肃然起敬。这些进士过去是读书人的光辉榜样,其中有很多人推动、改变了中国历史。瞻仰这些碑时,我特意找到光绪甲辰科进士碑,看中国最后一批进士的名字。273人中,有状元刘春霖,有后来的著名人物商衍鎏、王庚、谭延闿、汤化龙、沈钧儒等。看到庄陔兰的名字,我对这位家乡先贤行注目礼良久。从旁边的介绍文字上得知,以前立进士题名碑,均由国家拨银,而甲辰科发榜后,拿不出这笔钱,只好由中第进士自筹银两建碑,可见当时大清王朝已经穷困潦倒。

科举制度,百多年来被人诟病,说“八股取士”束缚了读书人的头脑,误国害民。我看过庄陔兰会试中写的三篇文章,题目分别是《周唐外重内轻、秦魏外轻内重各有得失论》《贾生“五饵三表”之说,班固讥其疏;秦穆公用以霸西戎,中行说亦以戒单于,其说未尝不效论》《北宋结金以图燕,南宋助元以攻蔡论》,都是用儒家理论分析论证历史上的治国得失。而光绪帝亲自主持的殿试,竟然是这样四道题:

一、世局日变,任事需才。学堂、警察、交涉、工艺诸政,皆非不学之人所能董理。将欲任以繁剧,必先扩其见闻,陶成之责,是在长官。顾各省设馆课吏,多属具文。上以诫求,下以伪应。宜筹良法,以振策之。

二、汉唐以来兵制,以今日情势证之欤!

三、古之理财,与各国之预算决算有异同否?

四、士习之邪正,视乎教育之得失。古者司徒修明礼教,以选士、俊士、造士为任官之法。汉重明经,复设孝廉贤良诸科,其时贾董之徒最称渊茂。东汉之士以节义相高,论者或病其清议标榜,果定评欤?唐初文学最盛,中叶以后干进者至有求知己与温卷之名,隆替盛衰之故,试探其原。今欲使四海之内,邪慝不兴,正学日著,其道何之从?

四题皆是策论,具世界眼光、有深刻见解,方能较好应对。从这些试题也可看出,当时朝廷为了救国,与时俱进,才出了这些题目以招揽栋梁之材。庄陔兰能在273位进士中获第十七名(内含一等一甲三名),堪称楚璧隋珍。

再回到1904年的大店。双榴堂的旗杆竖起之后,全家便期待着锯断的那一天,锯断,便意味着陔兰放了官。过去读书人中了举人或进士,都有可能做官。等他上任后,家里人便将旗杆在一人多高的地方锯断,在碴口上立着锯一道,再将有裂缝的一段锯掉半边,旗杆上便出现了官帽的样子。这是昭告人们,我家考取功名的人已经放官了。庄陔兰中进士后进翰林院,按惯例,过一段时间便会放官,或去六部任职,或到地方做官。庄家上一个进士是庄清吉,光绪戊戌科进士,也进过翰林院,后来做了直隶柏乡县知县。然而庄陔兰的家人等了两年,却等来了这样一个消息:他要去日本留洋。

消息传开,人们都不理解。庄陔兰此时已经是三十五岁(虚岁),怎么还要去念书,而且是去东洋?他从小念书,眼睛早早毁了,久而久之养成习惯:上街走路时都要贴着街边,恐怕撞着别人。会试之前,他更是埋头苦读。他二弟喜欢开玩笑,这天突然跑到书房跟哥哥说,居业堂的大婶子来了,在堂屋里坐着。特讲孝道的阿兰放下书本起身,到堂屋里向坐着的女人作揖施礼:“给婶母大人请安!”二弟在门外哈哈大笑,那女人埋怨道:“也不瞅瞅俺是谁?”阿兰近前一瞅,原来是他的妻子。听说他又要留学,有人就说,读书都累成瞎子了,好不容易中了进士,还要再读?

乡下人并不知道,留学东洋此时已在中国读书人中成为风尚,并被朝廷支持。鸦片战争之后,中国一次次被西方列强欺侮,一次次割地赔款,朝廷终于认识到:必须向西方学习,才能富国强兵。学习的内容,从政治制度到科学技术;学习方式是派大臣出洋考察,派年轻人出国留学。甲辰科放榜后设进士馆,令癸卯、甲辰两科进士入馆,“以教成初登仕版者皆有实用为宗旨,以名彻今日中外大局,并于法律、交涉、学校、理财、农、工、商、兵八项正事皆能知其大要为成效。每日讲堂功课四点钟,三年毕业”。1904年5月26日,进士馆开学。一年后学部认为,应该让进士们直接去外国学习,1906年8月26日便派遣进士馆学员赴日本游学,而且将正在学习的甲辰进士都送去,发给每人每年400两银子。日本法政大学有专门为中国留学生开办的法政速成科,进士们可以到那里读书。

乡下人更不知道,日本此时已经成为中国留学生的主要目的地和中国革命组织的摇篮。几十年来,日本迅速强大,极其凶悍地显示身段,甲午战争中让大清北洋海军全军覆没,十年后又在中国东北把俄军打败。朝野上下都在讨论,日本原来也是贫弱落后,后来为何这么快就变强了呢?结论是:日本学西方,搞维新。那么,咱们也学,而且直接学日本,日本离咱们近,文字差不多,学起来容易。于是,或官派或自费,去东洋留学者一年年增多。1905年清廷宣布废除科举制度,断绝了读书人走了一千三百多年的晋身大道,一些人想通过留学寻找出路,留日学生进一步增加。日本政府也欢迎中国人去留学,以缓和战争造成的日中关系紧张状态,同时也从留学生手中挣取学费。这样一来,中国男生的大辫子便在各所日本大学校园里甩甩悠悠。甩着悠着,许多人觉醒了,看清了中国在世界上的位置,察觉到中国存在的弊端,想尽快学到西方政治文化理念以及先进技术,以挽救千疮百孔的中国,让中华民族走出苦难的深渊。有一些人还认识到,改良道路在中国行不通,君主立宪制也不适应中国国情,唯有革命,推翻清朝,中国才有希望。1905年6月孙中山先生从欧洲到了日本,受到中国留学生的欢迎和拥戴。8月20日中国革命同盟会在东京成立,百分之九十以上的入会者是留日学生。孙中山在会上指定了中国同盟会在各省的主盟人,徐镜心为山东主盟人。

就在中国同盟会快速发展,在日本培养了越来越多革命者的时候,大清国的一些进士们也去日本了。庄陔兰也去,并且回家把年方十岁的大儿子庄堉泰带上。当然,儿子的学习费用由家里出。父子一起留洋,这在家乡引起了更大的轰动。

庄陔兰大概是从青岛港坐轮船东渡的,因为这里离家乡近,已经开辟了通往日本的航线。庄陔兰是大个子,长方脸,他戴着眼镜,牵着儿子的手站立船头,打量着眼前的一片沧溟。通晓历史的他,应该会遥想大唐时代,日本人为了到中国求法取经,一次次派遣唐使和留学生西渡。他还会思考,一千年下去,求法取经改为逆向而行,究竟是何原因。去日本求得真经,回来救国救民,这是他的抱负与决心。带儿子留学,让他接受世界上先进的政治理念和相关文化,也是他的长远之计。

清末“新政”期间,分批前往日本法政大学修业的进士为124名,其中有光绪三十年甲辰科进士81名,甲辰科状元刘春霖、榜眼朱汝珍、探花商衍鎏均在内。他们学习法学通论及民法、商法、国法学、行政法、刑法、国际公法、国际私法、裁判所构成法、民刑事诉讼法、经济学、财政、监狱学等课程,教师用日语讲课,课堂上配备汉语翻译(见邹洁的硕士论文《清末新政中的进士留洋问题研究》)。那时中国亟须变法革新,到日本学习法律的留学生特别多。徐镜心,在福田大学法律系;他回国后接任山东主盟人的丁惟汾,在明治大学法律系,这两所大学也在东京。

学员可住学校宿舍,可住客栈,也可自己租屋。租屋每月房费和饭钱约需10—12元。庄陔兰带着儿子,估计会租屋居住。庄坊泰没和父亲在一个班,在日本法政大学法律科学习。据大店镇的老人讲,庄坊泰留洋回来是说过日本话的,别人听不懂,还笑话他,他就再也不说了。但他和父亲一样都是近视眼,从此有了个外号“东洋瞎子”。

庄陔兰在日本学习期间,结识了许多中国留学生。他与丁惟汾相见,格外亲切。丁惟汾是山东日照人,1874年生,1903年考入保定师范学堂,次年以官费赴日本留学。莒县庄家,日照丁家,都是富贵人家、名门望族。两家门当户对,相距只有一百多里,通婚者颇多。庄陔兰与比他小两岁的丁惟汾也是姻亲,而且是重要亲戚:丁惟汾的妹夫是庄陔兰的三弟庄阿簪。庄陔兰与这位姻弟交流学习体会,也交流政治观点。当时日俄战争刚结束不久,许多人认为,俄国之所以败,是因为它的专制体制;日本之所以胜,是因为它的君主立宪制。庄陔兰起初也认同他们的观点,但他与丁惟汾等人接触后,观点发生改变,立场开始偏移。他想到在北京两年间耳闻目睹的一切,思考中国走向富强的根本出路,也认为必须结束清朝统治,走向共和,就秘密加入了中国同盟会。像每个人会者一样,他在人会仪式上庄严宣誓:“驱除鞑虏,恢复中华。创立民国,平均地权。矢信矢忠,有始有卒。如或渝此,任众处罚!”

这番誓言出口,庄陔兰就在内心里与清廷势不两立了。一个大清王朝的“体制中人”,加入同盟会参与反清活动,如果不是看透中国大势,不会有这样的冒险之举。

庄陔兰于1907年下半年回国,有资料显示,他12月参加了学部举行的第一次进士馆游学毕业学员考试。考试评出最优等8名,优等16名,中等42名。与试者均照章授职,得到不同程度的奖励。由于翰林院积压的人才太多,只有少数人升职或安排实职,有些人是“记名遇缺题奏”——先记下名,等到有了空缺的职位再奏请朝廷安排。庄陔兰等19人的名字后面,是“翰林院编修”五个字。这就是说,他们留学东洋一番,由“翰林院庶吉士”升为“翰林院编修”了。从他写给父亲的信中得知,他住的寓所在西单牌楼小六部口。小六部口在中南海南边,长安街路南,往东走几里路便是翰林院。大清王朝风雨飘摇,翰林们行经皇宫门前,或去各部办事,肯定会看到衮衮诸公的焦灼面容和匆匆步履。

但是,庄陔兰没在翰林院待多久,第二年就去济南当了山东法政学堂的监督。

山东法政学堂是1906年创办的,建在济南按察院路北皇华馆(今市立第一人民医院院址),主要用于培训候补官吏,学制、课程全部效仿日本,教科书也是日本人的著述。当时各省都办法政学堂,教习的待遇极为优厚,如直隶法政学堂监督,月薪200元;广东法政学堂监督,月薪400元,而1910年担任四品京官的杨度,也只是200元。翰林院编修一般是正七品,肯定比不上法政学堂的监督,因此,好多有留学日本经历的翰林以及到各部任职的官员纷纷进入各省法政学堂担任监督、教务长等职。那时学堂监督只有一个正职,没有副监督。时任山东高等师范学堂监督的王墨仙(王讷)后来在《辛亥山东独立记》一文中讲:“1908年,法政学堂监督易为莒县庄心如陔兰(心如是庄陔兰的字)。”《清末与民国时期山东法学教育概略》(《政法论丛》1995年第2期,作者张建华)一文讲述,山东法政学堂历任监督为方燕年、雷光宇、孙松龄。1912年,山东法政学堂易名为山东法政学校,监督改称校长。1913年与山东法律学校合并,改名为山东公立法政专门学校(1926年并入省立山东大学),历任校长有孙松龄、庄陔兰、丁惟汾等。不管是监督还是校长,都是学校的最高长官。庄陔兰恪尽职守,兢兢业业,以他从日本留学获得的世界眼光和专业知识组织教学,让大批法政人才在此成长。

其间,反清暗潮在海内外汹涌澎湃,也波及山东。1908年,丁惟汾回国,到山东法政学堂任教。他秘密发展诸城王乐平等学生为盟员,联络省内同志,组建基层组织。庄陔兰此时未公开同盟会会员身份,但与丁惟汾保持联系,暗中支持他们。庄陔兰还和山东教育会会长兼山东高等师范学堂监督王讷来往密切,经常在一起讨论时局,秘密组织革命活动,并游说山东提学使陈昌荣,劝他赞成革命。

几年下去,反清暗潮终成惊天狂潮。1911年秋天,武昌城头枪声骤起,一直在胶东等地活动的徐镜心火速赶到济南,与丁惟汾等人积极响应,策划山东独立。他们草拟《山东独立大纲》八条,但不被其他政治力量认可。有些人以山东省绅商各界及教育会的名义,发电报请来了曾任山东团练副大臣、正在北京的吏部候补知府夏继泉。夏继泉到济南后会见各方人士,召开各界座谈会,将《山东独立大纲》八条修改为《劝告政府八条》,去找山东巡抚孙宝琦交涉,让他向清廷代奏。11月7日,革命派联合其他各界群众一举推翻了谘议局,宣布成立山东各界联合会,作为全省立法、监督、行政的最高机关,领导山东的独立斗争。夏继泉被推举为会长,推举出的两个副会长胆小怕事悄然离去,便又推举了庄陔兰、王讷二位。于是,山东两所高等学堂的监督联袂登场。

11月13日,山东全省各界联合会、同盟会、北洋陆军第五镇官兵以及商界、学界召开独立大会,从早晨开到晚上,气氛惊心动魄。最后在第五镇一位军官的持枪威逼下,山东巡抚孙宝琦只得摘下头上的花翎官帽,认可山东独立。此时全场一片狂呼:“山东独立万岁!中国革命万岁!”

夏继泉后来在署名夏莲居的文章《1911年山东独立前后》(《山东文史集粹·政治卷》,山东人民出版社1993年出版)中对庄陔兰这样评价:“以后继任的副会长又选出来庄陔兰和王讷。庄是莒县人,光绪甲辰科翰林,王是安丘人,举人。他们两个都是日本留学生。我与庄在北京的时候就认识,我认为他能读书,有谋略,外表极朴素,而抱负权奇,遇事举重若轻,不动声色,于黄老之学颇有研究。他也有他的弱点,往往对事以儿戏出之。他也是我由北京邀来的(文章此处有误,因此时庄陔兰已在济南——赵德发注),因为我的性格与他颇有相反处,遇事举轻若重,对人又不圆融,硁硁介介,过于亢直,他能对我不顾情面,随时匡正我的短处,所以我首先把他由北京邀到济南。后来我离开了济南,就把联合会的事体完全托付给他了。” (编辑:庄建伟)

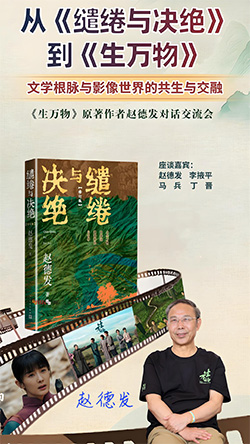

作者简介

赵德发,1955年生,山东省莒南县人,中国作家协会第八、九届全委会委员,山东省作家协会第五、六届主席团副主席,山东理工大学、青岛大学、中国海洋大学驻校作家。

至今已发表、出版各类文学作品约900万字。

主要作品有长篇小说《缱绻与决绝(热播电视剧《生万物》)》《君子梦》《青烟或白雾》《双手合十》《乾道坤道》《人类世》《经山海》《大海风》等10部,长篇纪实文学《白老虎》《1970年代,我的乡村教师生涯》《学海之鲸》《黄海传》等5部,出版有12卷《赵德发文集》。曾获全国精神文明建设“五个一工程”奖、人民文学奖、《小说月报》百花奖、中国作家鄂尔多斯文学奖、中国作家出版集团奖·优秀作家贡献奖、泰山文艺奖等。